Synonyme, Antonyme, Meronyme, Troponyme… was sie sind und inwiefern sie die Struktur von Wörterbüchern und nicht zuletzt unseres Hirns beeinflussen, erfahren Sie heute.

Die Wörter eines Sprachsystems existieren nicht losgelöst voneinander, sondern treten in verschiedenen mentalen Netzwerken auf. Eines dieser Netzwerke ist auf der Ebene der Bedeutung und schließt sogenannte semantische Relationen ein.

Das mentale Lexikon

Was heißt es, ein Wort zu kennen? Wenn wir ein Wort kennen, bedienen wir gleichzeitig verschiedene Ebenen. Zunächst besteht ein Wort als sprachliches Zeichen Saussure zufolge aus einer Lautgestalt, dem signifiant, und einer Vorstellung, dem signifié (Phonologie und Semantik). Wörter, die wir kennen, können wir aber nicht nur aussprechen, sondern auch schreiben (Graphematik). Wir erkennen außerdem, dass Wörter und Wortformen in ihre Allomorphe zergliedert werden können (Wortbildungs- und Flexionsmorphologie). Wir können Wörter, die wir kennen, in einem Satz verwenden und wissen etwa, welche Kasus und Präpositionen ein Verb fordert oder ob bei einer bestimmten Konjunktion das finite Verb an zweiter oder an letzter Stelle stehen muss (Syntax). Wir wissen, dass bestimmte Wörter besonders gerne pärchenweise (Kollokationen) oder in festen Verbindungen vorkommen (Phraseologie). The list goes on…

Ein Wort zu kennen, ist eine komplexe Angelegenheit, denn das mentale Lexikon, also der „mental organisierte[] und repräsentierte[] Wortschatz“ (Bußmann 2008: s. v. mentales Lexikon) ist in all diese verschiedenen Netzwerke modular strukturiert. Außerdem muss beachtet werden, dass das System insofern noch komplexer ist, dass es große Unterschiede zwischen rezeptiv und produktiv verfügbarem Vokabular gibt und dass die meisten Menschen in mehr oder minder ausgeprägtem Maße zwei- oder mehrsprachig sind.

In diesem Beitrag geht es um den Bereich der Semantik, und zwar um diejenigen Relationen, die sich auf der Ebene der Bedeutung zwischen Wörtern feststellen lassen.

Semantische Hierarchien

Auf Aristoteles zurückgreifender scholastischer Herangehensweise zufolge soll eine Definition dadurch entstehen, dass man einerseits das übergeordnete Element nennt, andererseits die Unterschiede zu den gleichrangigen.

definitio fiat per genus proximum et differentiam specificam

(Der Satz ist zum geflügelten Wort geworden und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er genau steht.)

Schlichtes Beispiel: Was ist eine Orange? Eine Orange ist eine Zitrusfrucht (genus proximum), die süß schmeckt und eine orangene Schale hat (differentiae specificae). Was ist eine Zitrone? Eine Zitrone ist eine Zitrusfrucht (genus proximum), die sauer schmeckt und eine gelbe Schale hat (differentiae specificae).

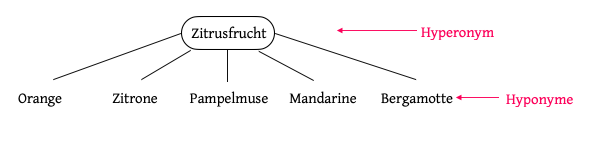

Bei dieser Vorgehensweise werden wir also aufgefordert, uns über semantische Hierarchien Gedanken zu machen, denn wir finden dabei das Hyperonym (den Überbegriff) sowie die Kohyponyme, also die gleichrangigen Begriffe, die dem Hyperonym untergeordnet sind.

Das Substantiv Zitrusfrucht ist Hyperonym von Orange und Konsorten, die wiederum seine Hyponyme sind. Spricht man vom Verhältnis der Hyponyme untereinander, sagt man, sie seien Kohyponyme. Unter Kohyponymen besteht außerdem ein Inkompatibilitätsverhältnis: Ist ein Stück Obst eine Zitrusfrucht, kann sie eine Zitrone sei; ist ein Stück Obst eine Zitrone, kann sie keine Orange sein. Auf die Inkompatibilität kommen wir gleich noch einmal zu sprechen.

Bedeutungsgleichheit und Gegenteil

Denkt man an das Phänomen der Sprachökonomie, scheint es abwegig, dass ein und dasselbe Sprachsystem Wörter haben kann, die das Gleiche bezeichnen. Sprachökonomie bezeichnet eine Tendenz der Sprecher, Wörter und sprachliche Strukturen so zu wählen, dass der kommunikative Ertrag maximiert, während der (etwa artikulatorische) Aufwand minimiert wird. Im sprachökonomischen Sinne wäre es nämlich am ertragreichsten und aufwandärmsten, wenn es für eine Bedeutung genau ein Wort gäbe. Zum einen ist dies im Rahmen einer natürlichen Sprache nicht nur sprachgeschichtlich unmöglich, sondern auch synchron nicht wünschenswert, zum anderen weisen viele, wenn nicht die meisten Synonyme doch allerlei Unterschiede auf, die ihr paralleles Bestehen rechtfertigen.

Synonyme sind bedeutungsgleiche Wörter, doch totale Synonymie ist extrem selten. Totale Synonymie hat man nämlich, wenn zwei Wörter nicht nur das Gleiche bezeichnen, sondern auch in jedem belieben Kontext austauschbar sind, ohne Unterschiede zu verursachen. Die Probe ist daher auf paradigmatischer Ebene: In verschiedenen Sätzen wird das eine Wort durch das andere ausgetauscht, um zu überprüfen, ob dies einen Unterschied im Satz ausmacht.

Zum Beispiel: Gefühl und Emotion

- Nicht jeder kann Gefühle/Emotionen zeigen.

- Es ist so kalt, ich habe kein Gefühl/*keine Emotion mehr in den Fingern.

- Eine Reise?! Das höchste der Gefühle/*Emotionen ist ein verlängertes Wochenende.

Da nicht jeder Tausch funktioniert, schließen wir auf partielle Synonymie. Im ersten Satz können Gefühl und Emotion ausgetauscht werden, da beide ‚Gemütsbewegung‘, ‚psychische Erregung‘ bedeuten können. Selbst bei Satz 1, in dem der paradigmatische Test funktioniert, können wir jedoch einen Unterschied im Register feststellen, denn lateinstämmige Fremdwörter gehören tendenziell einem höheren, formelleren Sprachstil. Außerdem kommt Gefühle zeigen häufiger als Emotionen zeigen vor.

Bei Satz 2 stellen wir fest, dass Gefühl nicht nur ‚Gemütsbewegung‘ bedeutet, sondern es auch mit den fünf Sinnen zu tun an. Gefühl heißt übrigens auch noch ‚Gespür‘, ‚Ahnung‘. Das Wort ist polysem und nur eine der zwei Bedeutungsebenen überlappt sich mit der Semantik von Emotion.

Schließlich zeigt Satz 3, dass feste Wendungen … naja: fest sind. In idiomatischen Ausdrücken lassen sich Wörter nicht beliebig austauschen, auch nicht bei bestehender Synonymie. Die Grenzen zwischen fester Wendung und freiem Ausdruck sind fließend. Kollokationen sind Wortpaare, die häufig zusammen vorkommen. Emotionen wecken kann als Kollokation angesehen werden. Wir können problemlos auch Gefühle wecken sagen, doch ist Ersteres häufiger und klingt für deutsche Muttersprachler wohl „normaler“ – behaupte ich jetzt als nicht Muttersprachlerin einfach mal. Eine google-Suche von „weckt Emotionen“ (mit Anführungszeichen, sehr wichtig!) ergibt 132.000 Treffer, von „weckt Gefühle“ deutlich weniger als die Hälfte: 50.200 Treffer. Solche google-Suchen haben nicht den Anspruch einer ordentlichen Korpusanalyse, können aber bei solchen Fragen ein wertvoller Indikator für Gebrauchsfrequenzen sein und eine große Hilfe im fremdsprachlichen Bereich, wenn man wissen will, was man in der Fremdsprache eher sagen würde. (Bei Englisch ist allerdings aufgrund der vielen nichtmuttersprachlichen Englischschreiber im Netz zugegebenermaßen Vorsicht geboten.) Häufig verfestigen sich also bestimmte Verwendungsweisen, die weder idiomatischer Natur sind, da sich die Bedeutung des Ganzen additiv aus seinen Teilen ergibt, noch komplett gleichwertig. Manchmal hört sich eine Version einfach besser an, weil sie häufiger vorkommt und man sie im Ohr hat. Da hat man so ein… Gefühl. Pun intended.

Auf paradigmatischer Ebene spielen schließlich auch Bedeutungskonnotationen eine Rolle. So sind zum Beispiel erhalten und erlangen, insofern synonym, dass sie beide ‚bekommen‘ bedeuten; da man erlangen eher mit großer Bemühung oder längerem Warten verbindet, wird es vorwiegend im positiven Sinne verwendet und mit positiv konnotierten Wörtern verwendet (Freiheit erlangen, die Mehrheit erlangen) und steht somit erreichen nahe.

Das Gegenteil von Synonymie ist Antonymie. Es werden zwei Typen von Antonymie unterschieden: Gegenteile bei graduierbaren Ausdrücken einerseits und komplementären Antonymen andererseits.

Im ersten Fall, in dem die Gegenbegriffe Oppositionswörter sind, die die extremen Pole eines graduierbaren Kontinuums darstellen, wie stark – schwach, spricht man von polarer Antonymie. Beispiele:

- Substantive: Liebe – Hass

- Adjektive: dünn – dick

- Pronomina: alles – nichts

- Adverbien: immer – nie

- Präpositionen: auf – unter

Durch komplementäre Ausdrücke dagegen wird „die durch sie bezeichnete semantische Domäne in zwei disjunktive Bereiche zerlegt“ (Bußmann 2008: s. v. Komplementarität). Schlicht formuliert: Der eine schließt den anderen aus. Entweder ist man tot oder lebendig, entweder ist eine Zahl gerade oder ungerade. Diese wird auch konträre Antonymie genannt. Dass hier von „zwei disjunktive[n] Bereiche[n]“, also von einem binären Verhältnis ausgegangen wird, ist nicht folgenlos. Wir kommen gleich nochmals dazu.

Aber zunächst einmal: Warum werden diese zwei Typen nun überhaupt unterschieden? Die logischen Folgen dieser Unterscheidung liegen auf der Hand, wenn wir die Negation beobachten:

- (polar) kalt – warm: Dem Soldaten war es nicht kalt. heißt nicht, dass es ihm zwingend warm war.

- (konträr) tot – lebendig: Der Soldat ist nicht tot. Folge: Er ist zwingend lebendig.

In der Logik spricht man bei Ersterem von einem kontradiktorischen, bei Zweiterem von einem konträren Gegensatz.

Wie oben bereits erläutert, ist der Begriff der Komplementarität auf Wortpärchen beschränkt. Was macht man nun mit Gegensätzen wie Hand und Fuß? Da kommt die Inkompatibilität ist in Spiel. Inkompatible Ausdrücke sind Kohyponyme, die semantische Gemeinsamkeiten (ein gemeinsames Hyperonym als genus proximum) aufweisen, sich aber in einer oder mehreren Bedeutungsdimensionen unterscheiden (differentia specifica). Beispiele:

- Januar, Februar, März

- rot, grün, gelb

Ist es noch dasselbe Wort?

Wir haben bereits gesehen, dass ein und dasselbe Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Blättern Sie in ein Wörterbuch, werden Sie feststellen, dass dies bei sehr vielen Wörtern der Fall ist, denn die Bedeutungsangaben der Lemmata (Wörterbucheinträge) sind oft in Unterpunkte eingeteilt, wie anhand der Gliederung des folgenden Artikels aus dem Goethe-Wörterbuch ersichtlich wird. In diesen Fällen sind die Wörter von Polysemie gekennzeichnet.

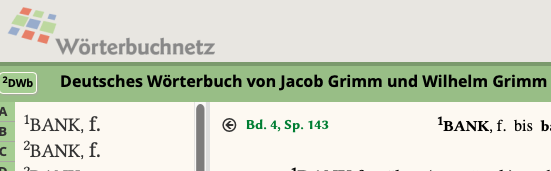

Von der Polysemie zu unterscheiden ist die Homonymie. Beide sind Fälle von lexikalischer Ambiguität. Von Polysemie spricht man, wenn ein Wort zwei oder mehr Bedeutungen hat, während Homonyme verschiedene Bedeutungen haben, weil sie unterschiedliche Wörter sind, obwohl sie gleich aussehen. So hat eine Bank zum Sitzen nichts mit einem Kreditinstitut zu tun, weswegen man im Wörterbuch in der Regel zwei getrennte Einträge dafür findet. Es sind zwei verschiedene Lexeme.

Nach welchem Kriterium entscheidet ein Lexikograph, ob er es mit Polysemie oder Homonymie zu tun hat, ob er also zwei Unterpunkte in einem Lemma oder zwei verschiedene Lemmata ansetzen muss? Das gängige Kriterium ist auch bei rein synchronen Wörterbüchern ein sprachgeschichtliches, denn man überprüft, ob die zwei Formen eine gemeinsame Etymologie haben oder nicht. Bei gleicher Etymologie setzt man ein Lemma ein, bei unterschiedlicher geht man von Homonymie aus.

Dass zwei Homonyme gleich aussehen, kann durchaus sprachhistorische Gründe haben. Das Kreditinstitut Bank heißt so, weil die Geschäfte ursprünglich über eine Holzbank abgewickelt wurden. Die Ähnlichkeit ist hier also nicht zufällig. Trotzdem ist die Etymologie unterschiedlich, weil das Sitzmöbel Bank germanischen (wenn nicht indogermanischen) Ursprung hat, während die Bezeichnung für das Kreditinstitut eine Rückentlehnung aus dem Italienischen ist (vgl. Pfeifer 1993: s. v. Bank).

Im Fall von Bank können wir auch synchron morphologische Unterschiede feststellen, die eindeutig dafür sprechen, dass wir es mit zwei verschiedenen Lexemen zu tun haben, denn die Pluralformen lauten Banken für das Geldinstitut bzw. Bänke für die Sitzangelegenheit. Viele Homonyme unterschieden sich beispielsweise hinsichtlich des Genus und/oder der Pluralbildung:

- der Band, ¨-e

- das Band, ¨-er (gehoben auch -e)

- die Band, -s.

Sonderfälle sind Homographe und Homophone. Bei Homographie werden Homonyme gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen, wie das Band und die Band. Bei Homophonie ist die Aussprache bei unterschiedlicher Schreibweise gleich, wie in Leere und Lehre oder Tod und tot.

Das Ganze und seine Teile

Im Bezug auf die Relation zwischen einem Ganzen und seinen Teilen finden wir die Verhältnisse Holonymie und Meronymie. Die Ausdrücke, die das Ganze bezeichnen, sind Holonyme, während die, die deren Teile bezeichnen, Meronyme sind, z. B.: Hand und Finger; Gesicht und Nase; Deklination und Genus.

Auf das Wie kommt es an

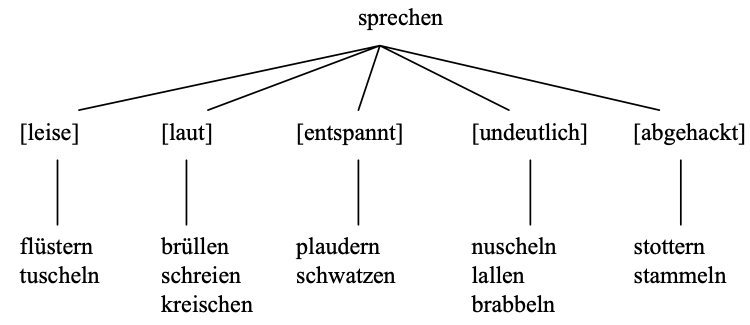

Als Sonderfall von Hyponymie, bei der die Kohyponyme sich hinsichtlich der Art und Weise voneinander unterscheiden, kann die Troponymie betrachtet werden. Obwohl man auch in Bezug auf andere Wortarten von Troponymen reden kann, findet man Beispiele hierfür insbesondere im verbalen Bereich.

Ausblick

Die Betrachtungen der Polysemie münden schnell in den Bereich der Rhetorik ein, wenn man beschreibt, wie es zu verschiedenen Bedeutungen ein und desselben Lexems kommt, denn viele Bedeutungsebenen entstehen etwa durch metaphorischen (ein komischer Vogel) oder metonymischen Gebrauch (das gegnerische Eisen berühren). Viele Bedeutungsebenen entpuppen sich also als lexikalisierte Tropen.

Obwohl ich in diesem Beitrag immer von Wörtern gesprochen habe, kann man all die genannten Verhältnisse überall dort vorfinden, wo Semantik zum Tragen kommt, sprich bei allen sprachlichen Zeichen. Sie können also auch bei Morphemen, den kleinsten bedeutungstragenden (eben!) Einheiten des Sprache, sowie bei Sätzen relevant sein.

Hier können Sie ein übersichtliches Glossar aller besprochenen Termini samt etymologischen Angaben herunterladen.

Welche anderen Bereiche der germanistischen Sprachwissenschaft interessieren Sie?

Jeden Sonntag erscheint ein neuer Artikel auf der Webseite. Bis der nächste herauskommt, könnten Sie auch diese interessieren:

- Fremdwörter in der deutschen Sprache

- So erklären sich Ähnlichkeiten zwischen Sprachen: 4 Gründe

- Jahresrückblick einer verhinderten Leseratte

- Ausblick nach einem Jahr Bloggen

- Unterschiede zwischen Dolmetschen, Übersetzung und Mediation

Abonnieren Sie meinen Newsletter.

Bibliographie

- Aitchison, Jean (20124): Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Hoboken: Wiley-Blackwell.

- Bußmann, Hadumod (20084): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

- D’Achille, Paolo (2003): L’italiano contemporaneo. Bologna: il Mulino.

- Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm, unter: www.woerterbuchnetz.de (Stand: 16.09.2021).

- Kauschke, Christina / Stan, Anke (2004): Lexikalische und semantische Entwicklung am Beispiel kindlicher Benennleistungen. In: Linguistische Berichte 184, 191–219, online abrufbar (Stand: 16.09.2021).

- Goethe-Wörterbuch, unter: www.woerterbuchnetz.de (Stand: 16.09.2021).

- Nation, I.S.P. (20132): Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pfeifer, Wolfgang (1993): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (digital), unter: www.dwds.de (Stand: 16.09.2021).

- Pittner, Karin (2013): Einführung in die germanistische Linguistik. Darmstadt: WBG.

- de Saussure, Ferdinand (1915/1969): Cours de linguistique générale. Paris: Payot.

2 Kommentare

Djordje Čenić · 15. März 2023 um 17:47

Sehr geehrte Frau Ulivi! Herzlichen Dank für Ihren Überblick! Ich habe schon lange sowas gesucht. Freundliche Grüße! Djordje Čenić

Silvia Ulivi · 15. März 2023 um 19:31

Schön, das freut mich zu hören!