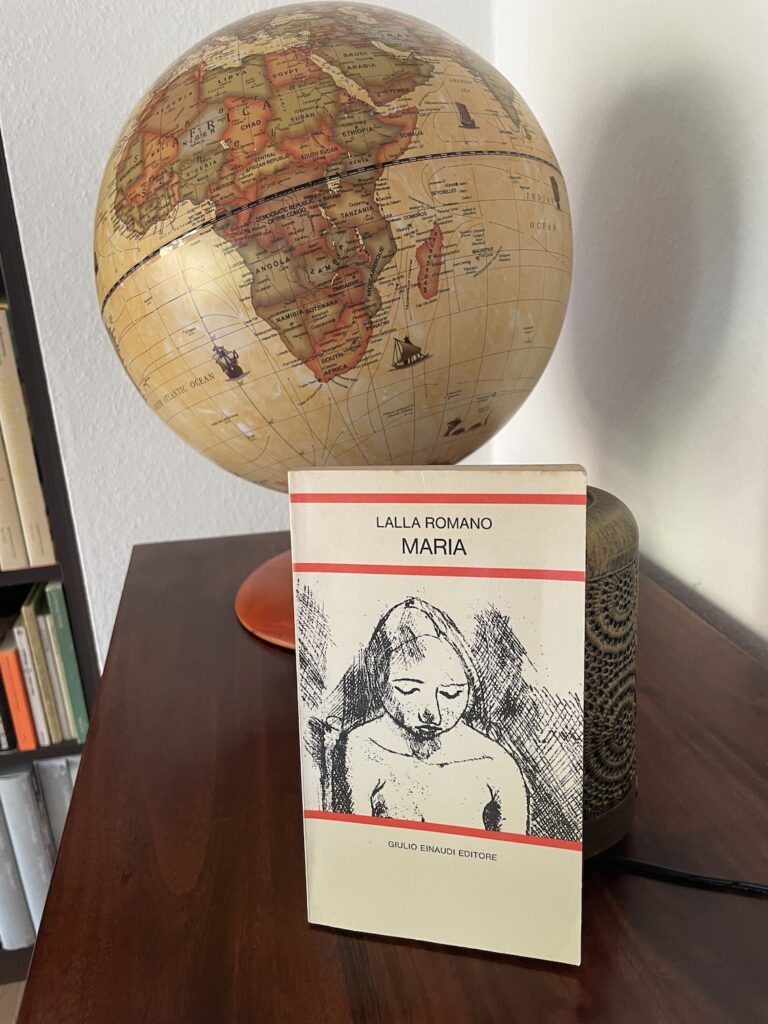

Avete presente quella sensazione di non aver scelto il libro giusto, ma che il libro giusto sia venuto da voi? Ecco, questo mi è accaduto la settimana scorsa con il romanzo Maria di Lalla Romano. Ero di fronte alla mia libreria, in cerca di qualcosa che attirasse la mia attenzione. Mi ero messa davanti alla sezione di letteratura italiana, che avevo trascurato da qualche tempo, e ho tirato fuori Maria.

Il nome mi ispirava, ma non ho letto la quarta di copertina perché non mi fido. Ogni volta che la leggo me ne pento perché vengono svelate informazioni che avrei preferito scoprire da me, leggendo. Ho iniziato quindi dalla prima pagina e senza particolari aspettative la lettura di questo breve romanzo che, pubblicato nel 1953, è ambientato negli anni 30 e 40 in Piemonte, vicino alla Francia.

All’inizio ho pensato: „È un romanzetto semplice.“ Ma poi non sono riuscita a smettere di pensarci e ne ho individuato tanti pregi e insegnamenti che voglio portare con me e che condivido con voi.

„Non succede niente“, pensavo. E poi: „Ciò che succede viene raccontato come se non fosse nulla.“ Secondo alcune definizioni contemporanee di storytelling sarebbe difficile anche chiamarla una storia. Ecco, diciamo che questo romanzo mi ha colpita più per quello che non è che per ciò che è. Fatemi spiegare.

La narratrice ha una governante che si prende cura della casa, della cucina e del figlio. Maria è una donnina esile e ipocondriaca che esercita un particolare fascino sulla narratrice, con il suo amore sincero per il bimbo, la devozione alla famiglia e a Dio e le umili origini contadine, così differenti dalle sue. Maria è la protagonista indiscussa del romanzo. La narratrice, di cui non credo nemmeno si sappia il nome, racconta dei suoi contatti con Maria e i vari membri della sua semplice e disgraziata famiglia di contadini.

Padrona e donna di servizio non rimangono sempre fisicamente vicine: prima Maria deve allontanarsi per curare una qualche malattia e più tardi deciderà, spinta anche dal prete in confessione, di trasferirsi definitivamente da uno zio antipatico e sperperatore. Se a Maria dispiacesse lasciare la narratrice, non ci viene comunicato direttamente. Veniamo a sapere solo della loro assidua corrispondenza.

La padrona, scrivendo, sceglie di dare spazio alla governante. Il libro non tratta in nessun modo di sé, che anzi si riduce a mero veicolo. Diventa per così dire essa stessa serva, se non di Maria, quanto meno del suo racconto. Questo mi ha colpito molto. Questo atteggiamento è merce assai rara nella letteratura (e nella società) odierna. Poter donare – almeno per 140 pagine – tutta la propria attenzione a un altro essere umano che ci ha colpito, è inconsueto e quasi anomalo, a meno che non si scriva esplicitamentee una biografia. E questa attenzione, spesso tanto assente quanto agognata nelle nostre vite, diventa un vero dono proprio perché non cade mai nel sensazionalistico, nonostante le tante traversie che avrebbero potuto indurre in tentazione. È genuino interesse.

La narratrice ci racconta le vicissitudini di Maria e di molti dei suoi familiari con cui è venuta più volte in contatto nel corso degli anni, sia nel periodo tra le due guerre che dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Dai racconti traspare l’estraneità del mondo contadino, ad esempio quando i coloni la ringraziano per il sostegno dato sull’aia, benché lei sappia bene che mentono per cortesia, ma anche e soprattutto un grande rispetto e una curiosità sincera nei confronti dell’umano, in cui l’acuto senso di osservazione non viene mai turbato da altezzosità o superbia.

Il tono rimane schietto e sincero, rinunciando completamente a pathos eccessivo – anche di fronte a grandi tragedie e crisi esistenziali –, quasi a sottolineare la funzione di astante della narratrice. Questo linguaggio semplice, tuttavia, in cui non spiccano singole parole, non è esente da combinazioni poeteggianti che edulcorano la lettura, soprattutto nelle descrizioni dei luoghi:

Era una valle breve e boschiva, dove il sole penetrava come attraverso cortine di verde, indugiando obliquo nei lunghi tramonti a indorare i prati con fasci di luce intensa.

Vallette minori, fresche di acque sorgive, si schiudevano gelosamente, dissimulate dai boschi. Non era facile scoprirle.

Lalla Romano: Maria, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1953, p.63.

Una vera ventata di aria fresca, in tempi in cui lo storytelling fatto con lo stampino regna sovrano al punto che un libro vale l’altro (ancora peggio con i film commerciali, per quanto ne so), è la totale assenza di plot. Non c’è un gran desiderio della protagonista, una cosa che non può avere, per la quale deve superare un qualche difetto di carattere prima di poterla raggiungere; non c’è un catalizzatore esterno della narrazione che la obbliga ad entrare in azione; non c’è un percorso interiore che trasmetta artificiosamente al lettore un qualche messaggio che vada più a fondo della storia di superficie. No! I messaggi ci sono, certo, ma rimangono impliciti. Questa è una di quelle storie vere, in cui il racconto è in primo piano e le strutture si rendono visibili a posteriori, anziché stare esposte davanti alla storia in bella vista come trote dal pescivendolo, che fa puzza.

None of the bells and whistles are about story, all right? Only story is about story. (Are you tired of hearing that yet? I hope not, ‚cause I’m not even close to getting tired of saying it.)

Stephen King: On Writing. A Memoir of the Craft, London, Hodder&Stoughton 2000/2024, p. 237.

Questa è semplicemente una storia, senza pretese di essere chissà che altro: è la storia di una donna che si lega a un’altra donna e la racconta. Non vuole stupire o scandalizzare nessuno e in questo, paradossalmente, risiede la sua forza. Mi sembra un libro rispettoso: nei confronti di una donna buona, nei confronti degli umili, ma soprattutto nei confronti della scrittura stessa.

Proprio quello che ci voleva!

0 Kommentare